PIERRES A CUPULES

ET ROCHES GRAVEES EN SAVOIE

C’est au cours de la

seconde moitié du 19° siècle que l’attention des chercheurs a été

attirée par les manifestations humaines graphiques ou picturales dans

des grottes ou sur des rochers de plein air.

En Savoie les premières observations et publications on eu pour objet

les pierres à cupules et à bassins facilement repérables étant donné la

profondeur de leurs « sculptures » comme l’on disait parfois à

l’époque. C’est ainsi que dès 1878 Louis Revon donnait un inventaire

presque complet des pierres à cupules de la Haute-Savoie et que

Florimond Truchet en décrivait un certain nombre d’autres en Maurienne.

Il faudra attendre le grand élan archéologique de la première décennie

du 20° siècle, et notamment le congrès préhistorique de France à

Chambéry en 1908 pour avoir un gros complément d’informations.

Les figurations de pieds et de mains.

Les « pierres aux pieds » qui semblent être l’apanage de la Maurienne y

sont abondantes car elles se retrouvent dans la plupart des sites

importants de haute altitude depuis St Michel de Maurienne jusqu’à

Bessans, à l’exception de la zone interne du PNV. Il n’en va pas de

même pour les figurations de mains qui sont beaucoup plus rares (8

exemplaires inventoriés contre près de 250 pour les pieds).

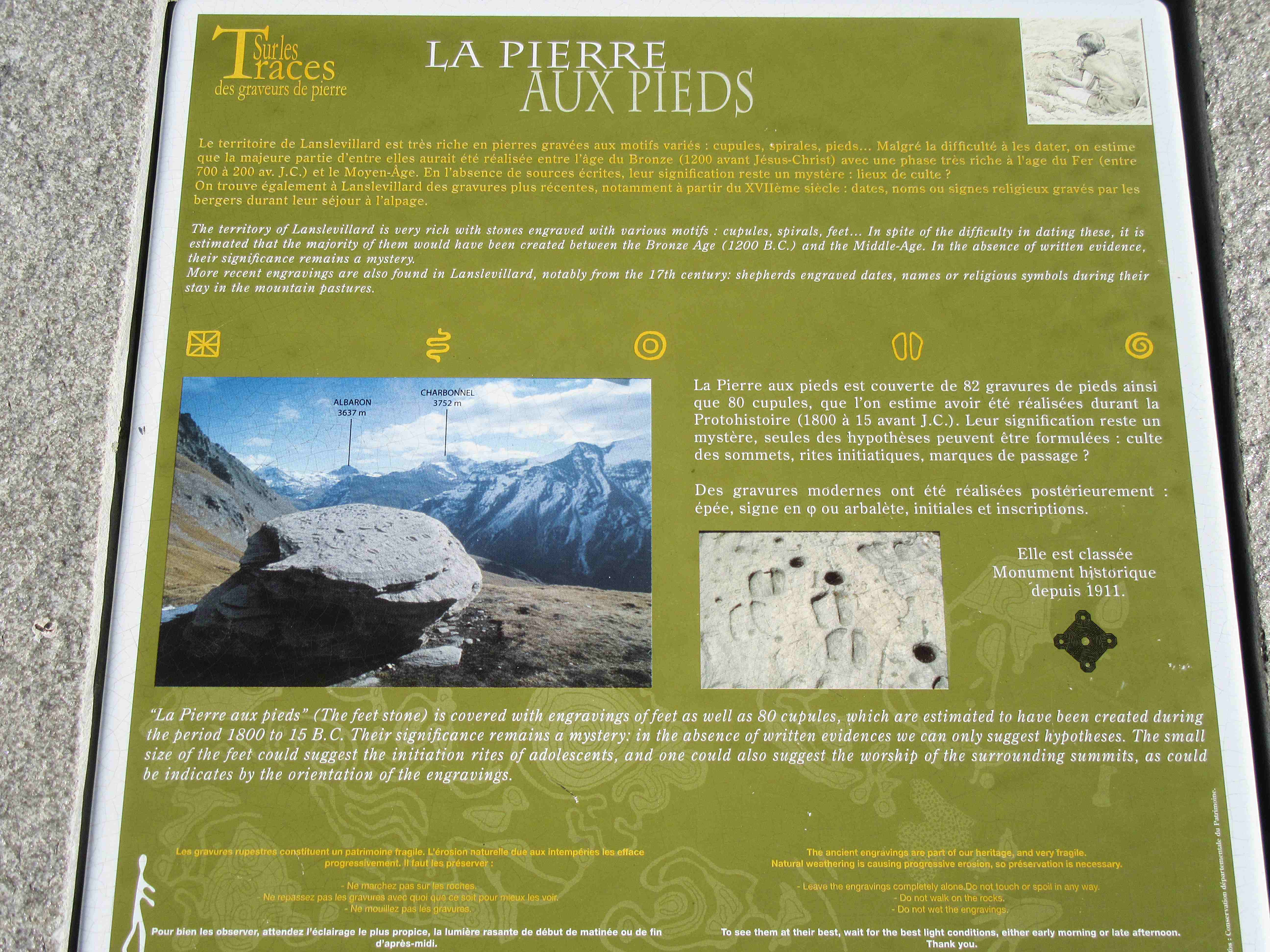

En général groupées sur un seul rocher par site, les figurations de

pieds se présentent sous trois factures différentes : profondément

piquetées en creux jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 25mm,

simplement piquetées à fleur de rocher sans profondeur mesurable, ou

tracées au contour comme les autres gravures. Les pieds sont

représentés isolés, pied gauche ou pied droit ou par paires. De taille

moyenne beaucoup plus petite que celle du pied d’un adulte de l’époque

actuelle, elles présentent certaines particularités dans leur style.

C’est ainsi que les paires de pieds en creux sont souvent accompagnées

d’une cupule ou d’une barrette au milieu ou à la partie antérieure des

pieds. Les pieds au contour sont parfois ornés d’une sangle marquant le

talon. Certaines paires de pieds au contour peuvent même être accolées.

Une importante remarque est à faire sur l’association des pieds et des

cupules : les pieds en creux sont toujours accompagnés de grosses

cupules alors qu’il en est très rarement ainsi pour les pieds à fleur

de rocher ou au contour. Cette association est particulièrement visible

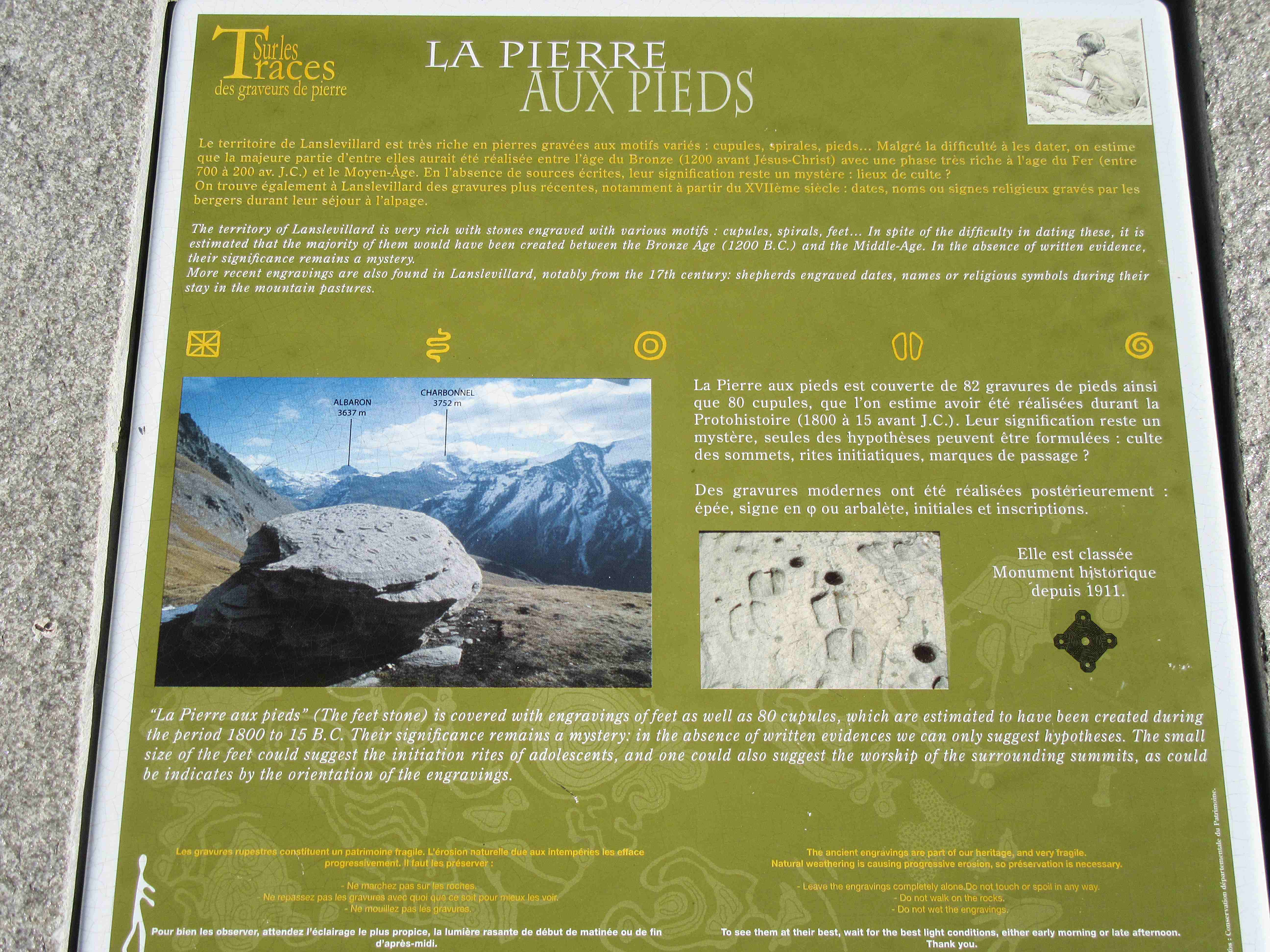

sur les deux plus grandes pierres aux pieds de la vallée : la pierre du

Pertuit, au Thyl, avec ses 62 pieds dont 12 paires, 160 cupules et 2

bassins, et la pierre aux pieds de Pisselerand à Lanslevillard, qui

présente 82 pieds dont 35 paires et plus de 80 cupules. Cela amène à

penser que ces deux pierres sont contemporaines des grandes pierres à

cupules, d’autant plus que leur situation est identique : position

dominante et paysage très dégagé.

Ces empreintes profondes de longueur comprise entre 16 et 26 cm avec

une très forte moyenne de 23 cm, pour autant qu’elles correspondent à

un échantillonnage de la population, laisseraient supposer la présence

d’une race de petite taille, telle que celle apparue au Néolithique

dans le massif alpin. S’il ne s’agit que d’empreintes de pieds

d’enfants ou d’adolescents, la présence d’une race de taille comparable

à celle que nous connaissons actuellement prévaudrait, avec, comme

hypothèse, l’utilisation de ces rochers comme lieux de cérémonies

initiatiques et de rassemblement cultuel.

L’orientation globale vers l’est des pieds de la pierre aux pieds de

Lanslevillard a conduit certains auteurs à voir là les traces d’un

culte du soleil levant. Un récent examen statistique de l’orientation

de l’ensemble des empreintes de pieds semble devoir attribuer ces

manifestations à un culte, au sens large du terme, des sommets et des

glaciers visant à obtenir leur protection ou leu r clémence. Ce pourrait

être un des aspects du culte de la nature qui apparaît dans les

concepts spirituels des populations protohistoriques, notamment à l’Age

du Fer. Mais un certain nombre d’observations concernant des pieds au

contour tracés en association directe avec des noms des prénoms ou des

dates permettent de dire que cette tradition a perduré jusqu’à la fin

du 18° siècle.

r clémence. Ce pourrait

être un des aspects du culte de la nature qui apparaît dans les

concepts spirituels des populations protohistoriques, notamment à l’Age

du Fer. Mais un certain nombre d’observations concernant des pieds au

contour tracés en association directe avec des noms des prénoms ou des

dates permettent de dire que cette tradition a perduré jusqu’à la fin

du 18° siècle.

Les figurations humaines.

Localisées dans un seul site au-dessus de Lanslevillard, ces

figurations humaines de grande taille, 1.20 m à 1.50 m de long sont

accompagnées de gravures schématiques comportant surtout des marelles

et des rouelles. La suite commence au dessus des chalets de

l’Arcelle-Neuve, pour se terminer à la base des éboulis issus du signal

du Grand Mont Cenis. Sept dalles comportent de telles gravures.

Les figurations d’outils.

Des figurations d’outils n’ont été trouvées que sur une seule dalle, la

pierre de Linchaplour à proximité du village de Lanslevillard, en

association avec un ensemble de gravures schématiques. Exécutées en

piquetage différend de celui de ces dernières, elles semblent avoir été

tracées postérieurement. On peut y reconnaître un groupe de deux

doloires, outils de charpentier, et un autre groupe d’outils

métalliques allongés accompagnés d’un soufflet évoquant le métier de

forgeron. Cette dalle est d’ailleurs un bon exemple des thèmes du

serpent et des méandriformes, composition dans laquelle sont imbriquées

des figurations de pieds piquetées à fleur.

Les gravures utilitaires.

Il faut enfin signaler les gravures utilitaires qui sont de deux sortes

dans cet ensemble de gravures schématiques : les traits isolés ou

groupés parallèlement par deux ou trois, appelés « onches », qui

marquent les limites cadastrales de parcelles dans certaines communes

de Maurienne, et les classiques triangles géodésiques avec point

central présents un peu partout à la suite des nombreux travaux de

captage des eaux effectués par EDF dans les massifs montagneux.

Les problèmes de datation.

La datation d’un art schématique de plein air se heurte à deux

difficultés principales : l’impossibilité d’appliquer une méthode

stratigraphique, et d’autre part l’absence dans cette décoration de la

représentation d’objets typiques, armes poignards etc. Il existe

d’autres méthodes de datation qui n’offrent pas une garantie absolue et

qu’il est préférable de combiner entre elles.

>

Résumé très brièvement le contexte archéologique de cette région est le

suivant : si les vestiges du néolithique sont absents de cette haute

vallée les périodes du néolithique final-chalcolithique et du bronze

ancien sont présentes. Le bronze final est très abondant en aval

d’Aussois, alors qu’il est totalement absent du basin de Lanslevillard.

Ce schéma de datation assez simple et cohérent mais n’offrant pas

toutes garantie d’exactitude est malheureusement profondément perturbé

par le fait que certaines de ces gravures ont continué à être tracées

par tradition pendant des centaines d’années, et ce pratiquement

jusqu’à la fin du 18° siècle malgré la christianisation et malgré les

interdits de l’Eglise. Mais peut-être n’avaient elles pas alors la même

signification qu’à l’origine. Cette dernière réflexion nous conduit à

évoquer les difficultés rencontrées également dans le domaine de la

signification de ces gravures schématiques.

Les problèmes de signification.

> Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts

spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il

est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques

siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont

surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des

sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces

populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques

concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes

ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et

rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et

parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner

à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la

signification des gravures.

Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts

spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il

est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques

siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont

surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des

sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces

populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques

concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes

ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et

rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et

parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner

à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la

signification des gravures.

On perçoit d’ailleurs nettement dans les différents sites que, dès la

fin du18° siècle la vague de nouvelles idées philosophiques sonne le

glas de cette symbolique schématique de tradition orale, car seuls sont

alors tracés des patronymes, des dates et des croix latines. Un silence

de deux cents ans a mis fin à la transmission du message et il faut

bien reconnaître que nous ne sommes plus aujourd’hui des initiés.

Texte composé de larges parties extraites d’un petit ouvrage intitulé , édité par la Société Savoisienne d’Histoire et

d’Archéologie, Square de Lannoy de Bissy à Chambéry.

Gérant-responsable de la revue : Christian Sorrel.

Jean-Pierre Baudat

Photos

de la sortie

| Retour

: Echos de nos sorties

|

Retour

accueil

Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts

spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il

est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques

siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont

surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des

sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces

populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques

concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes

ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et

rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et

parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner

à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la

signification des gravures.

Ces représentations abstraites et hermétiques de certains concepts

spirituels ou cultuels ne se prêtent guère à une analyse logique. S’il

est acquis que le schématisme géométrique est à son apogée quelques

siècles avant JC, à la période de la Tène, que dès la protohistoire ont

surgi des cultes de la nature : cultes du soleil, des rochers, des

sommets, des sources, on ignore cependant sous quelle formes ces

populations pouvaient exprimer certaines idées philosophiques

concernant la mort, la vie ou le monde qui les entourait. Mais toutes

ces interprétations sont le fruit de réflexions d’esprits modernes et

rationalistes qui ont beaucoup de mal à déchiffrer ces codes divers, et

parfois changeants au cours des siècles. Nous devons donc nous résigner

à rester dans une certaine incertitude en ce qui concerne la

signification des gravures.